癌症筛查中病理诊断阴性就意味着“安全”吗?柯杨/何忠虎-吴齐课题组的大规模人群研究给出警示

2025年11月7日,北京大学肿瘤医院柯杨/何忠虎-吴齐教授课题组在BMC medicine(IF=8.3)发表题为“Opening the Black Box: Defining True-Negative Outcomes in Esophageal Cancer Screening – A Population-Based Study”的研究报告。

该研究基于在食管癌高发区开展的“评价内镜筛检食管癌效果及卫生经济学价值的人群随机对照试验”(ESECC,NCT01688908)和全人群队列长达十年的随访数据,揭示了传统依据病理结果定义的“筛查阴性”人群内部存在显著的食管癌发病风险差异。研究首次提出,应将内镜下“碘染色正常”者界定为真正的食管癌筛查低风险人群(“真阴性”),维持10年复查间隔;而对于病理正常但“碘染色异常“的人群,应被视为高风险群体,需在2-3年内进行密切随访。该成果为进一步完善我国食管癌筛查监测的精细化和科学化管理、优化资源配置提供了重要的循证证据。该报告共同第一作者来自于北京大学肿瘤医院遗传学研究室和河南安阳肿瘤医院合作团队,北京大学肿瘤医院遗传学研究室柯杨教授、何忠虎研究员与北京大学肿瘤医院内镜中心吴齐教授为共同责任作者。

食管癌是我国高发恶性肿瘤,全球超过半数的新发病例发生在我国,其中最主要的病理亚型为食管鳞状细胞癌。开展人群水平的食管癌内镜筛查是当前食管癌防控主要措施。目前,碘染色内镜是食管癌筛查的金标准技术,该技术通过碘与食管上皮细胞内糖原反应,对碘染色异常病变(Lugol unstaining lesion, LUL)进行指示性活检,并结合组织病理学诊断,实现早期病变的发现和临床干预。在现有筛查指南和大部分筛查研究中,食管癌筛查阴性通常定义为病理阴性人群,包括无异型增生LULs(Non-dysplasia LULs, ND-LULs)和内镜下碘染正常。但这一做法忽视了ND-LULs与染色正常上皮之间潜在的风险差异。

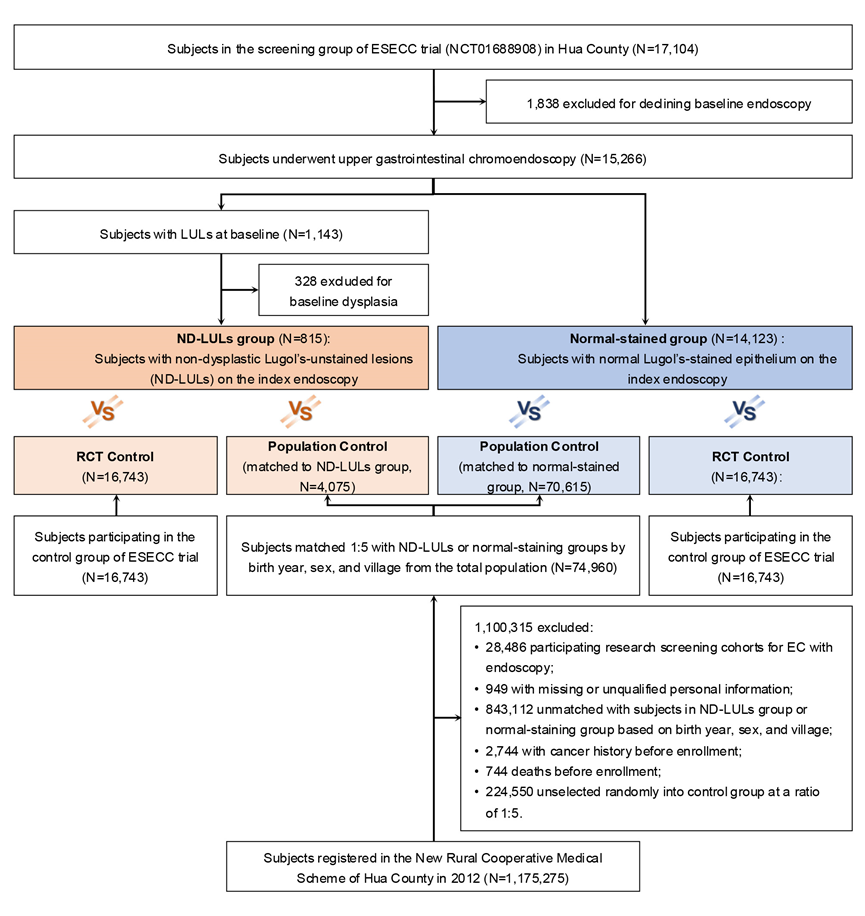

该研究纳入了来自于ESECC研究中来自1.5万例基线内镜筛查中的815名ND-LULs个体和14123名碘染色正常个体作为暴露组,并分别采用来自ESECC试验中未接受筛查的随机对照组和当地百万全人群1:5匹配的人群作为对照组。

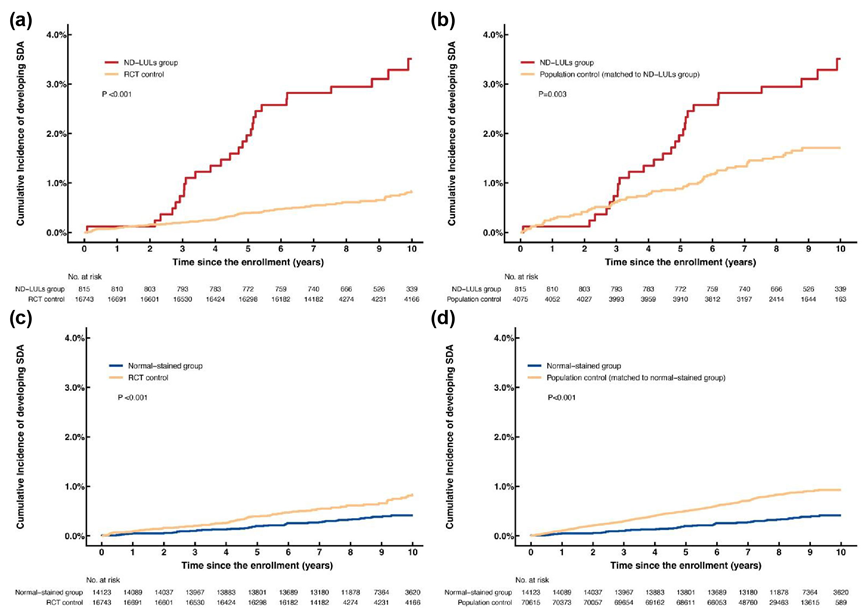

10年随访数据显示,病理诊断正常但碘染异常的人群,其食管癌累积发病风险是随机对照组的3倍以上(adjusted IRR=3.16,95%CI:2.02-4.76);而碘染正常组,食管癌发病风险仅为对照的50%左右(adjusted IRR=0.52,95%CI:0.37-0.72),且这一结果在全人群匹配对照分析中得以重现。

进一步分析发现,病理诊断正常但碘染异常的人群在筛查后2至3年内,食管恶性病变发病率开始高于对照人群,并在此后持续保持高风险水平;与之相比,碘染正常组的整体风险在10年随访期间始终处于低水平。

图2 碘染和病理正常、碘染异常但病理正常与对照组的食管癌累积发病风险比较

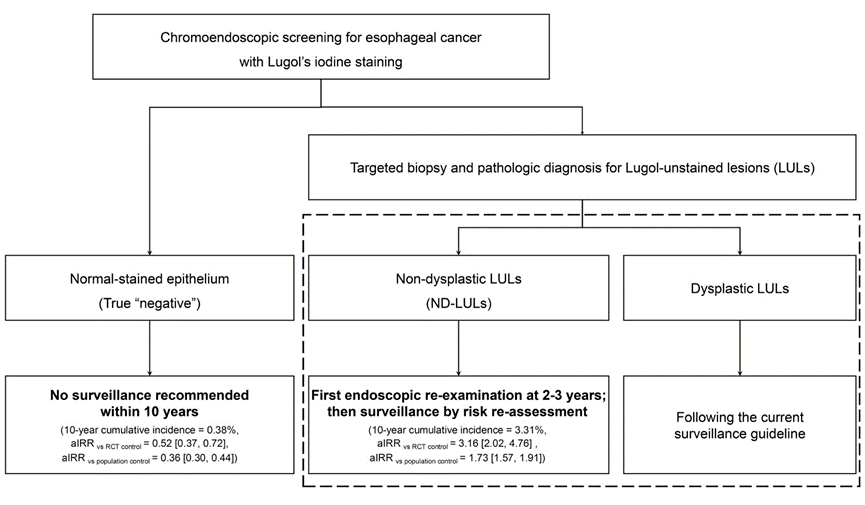

基于这一发现,研究团队提出了整合病理和内镜碘染特征的食管癌筛查监测新策略:对于内镜筛查中碘染正常的个体,建议复查间隔可延长至10年以上;而碘染异常者,即使病理结果正常,也需纳入随访监测,且首次复查应在筛查后2至3年即进行,后续复查间隔应根据个体风险、内镜特征及病理结果进行综合调整。

图3 整合病理和内镜碘染特征的食管癌筛查监测新策略

该研究首次利用大规模自然人群随机对照试验队列,前瞻性评估了传统病理定义的筛查阴性人群的长期发病风险,明确了即使病理诊断未见癌前病变,碘染异常与正常人群之间仍存在明确的风险差异。这意味着,在当前基于病理的监测标准下,对于阴性人群的定义将使其中部分高进展风险个体失去被保护的机会。

该研究提出的整合病理和内镜碘染特征的食管癌筛查监测新策略,将有助于优化筛查后随访监测的资源配置,明确提高筛查整体保护效果,为我国食管癌早筛与监测指南的更新提供关键循证依据。更重要的是,这一现象的揭示将引发除食管癌外其他常见癌症筛查领域对基于病理诊断的“安全”定义进行重新审视和思考。

论文链接:

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-025-04453-9